・・・銅版画家として多くの根強いファンを持つ鈴木孝太朗氏。昨年大規模な遺作展が開催され大盛況でした。

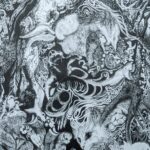

遺作展では、同氏の代表作である日本の古代とナスカの地上絵をコラボした「アクアチントとエッチングの併用作品」が多くを占めました。

一方、同氏の【メゾチント作品】をもっと見たかったとの声も多くあり、奥様のご尽力によりこの度の展示会となりました。

この度のメゾチント作品主体の展示会を楽しんでいただき、気になった作品の記憶の一助になれば幸いです。

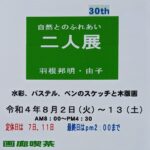

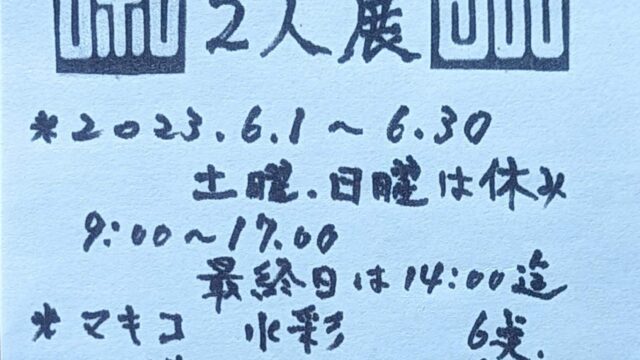

写真:鈴木孝太朗【メゾチント】案内状。

写真:鈴木孝太朗【メゾチント】案内状。鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画展

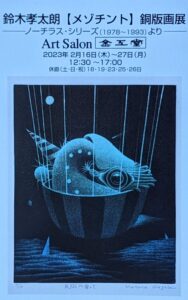

写真(2023/2/16):金工堂(地下鉄栄2番出口)。

写真(2023/2/16):金工堂(地下鉄栄2番出口)。展示会場、Art Salon 金工堂

- 展示期間:2023/2/16(木)~27(月)。

- 開館時間:12:30~17:00。

- 休館日(土・日・祝):18・19・23・25・26日。

写真(2023/2/16):鈴木孝太朗作品と奥様、Art Salon金工堂にて)。

写真(2023/2/16):鈴木孝太朗作品と奥様、Art Salon金工堂にて)。展示作品紹介

・・・今回は、主に1978年~95年制作の【メゾチント作品】を中心に展示してあります。

窓1.

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

window1.

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

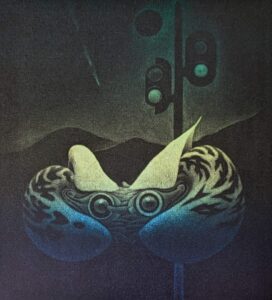

’95・Nautilus・M・5

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

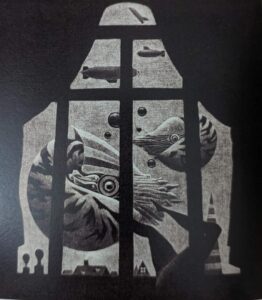

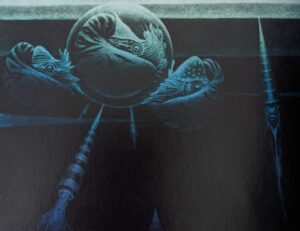

(no title)

メゾチント:19.7×25.5mm

メゾチント:19.7×25.5mm

Nautilus・M・15

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

Nautilus・M・6

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

work・M・14

メゾチント:19.7×36.0mm

メゾチント:19.7×36.0mm

work・M・17

メゾチント:20.0×36.2mm

メゾチント:20.0×36.2mm

気球に乗って Nautilus・MM・2

メゾチント:14.8×11.8mm

メゾチント:14.8×11.8mm

(no title)

メゾチント:9.8×36.2mm

メゾチント:9.8×36.2mm

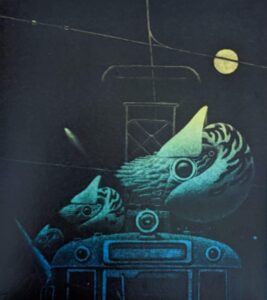

on the B.B

メゾチント:14.8×11.8mm

メゾチント:14.8×11.8mm

(no title)

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

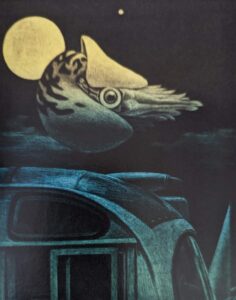

Nautilus・MM・4

メゾチント:14.8×11.8mm

メゾチント:14.8×11.8mm

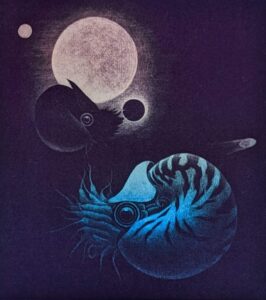

皆既日食 Nautilus・MM・3

メゾチント:11.8×14.8mm

メゾチント:11.8×14.8mm

Nautilus・L・1

メゾチント:23.8×29.8mm

メゾチント:23.8×29.8mm

その他

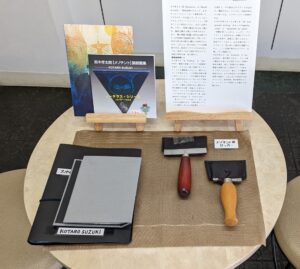

・・・展示会場の一角に、【メゾチント】制作用の道具及びその説明パネルがあり、銅版画技法をご参考まで掲載しました。

写真:(左上)鈴木孝太路作品集と【メゾチント】銅版画集、(右下)メゾチント用ロッカー。

写真:(左上)鈴木孝太路作品集と【メゾチント】銅版画集、(右下)メゾチント用ロッカー。メゾチント

技法

銅版など全体にわたって、先ずロッカー(ベルソー)という道具を用いて、小さなささくれを起こします。

そうしておいてから、スクレーバーとパニッシャーで明るくしたい部分をつぶし、あるいは削り取ってゆきます。

明暗の濃度がきわめて豊かな、微妙な調子を備えた手法であるが、また、最も慎重な配慮と根気を必要とします。

作家

近代英国の版画家が好んで用いましたが、日本人の長谷川潔、浜口陽三に優れた作例があります。

尚、これによく似た技法として点刻彫版があります。細身の小刀で小さな点を打ってゆく技法です。

英国で好まれましたが、石版の発明以後急に廃れました。

その他

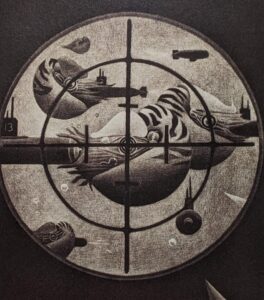

Nautilus(ノーチラス)とは、オウムガイ・アオイガイの意味、同氏の作品に登場します。

一方、1800年にフランスで建造した潜航艇名、ラテン語で「小さな船」の意味もあります。

腐食銅版画

・・・エッチング、リフトグランド・エッチング(シュガーアクアチント)、アクアチントなどあります。

エッチング

銅板夫表面にグランド(防触剤)を塗り、その上から針で描画する。そしてこれを腐食駅にひたして、線のニュアンスを強化します。

この作業を何度か繰り返すことにより、一枚の銅板が完成します。16世紀初めから広く用いられた技術。

デューラー、レンブラント、ゴヤらに多くの優れた作例があります。

最近では、銅を腐食させる際、有毒ガスを発することからアルミニウム板が使用されます。

ソフトグランド・エッチング

柔らかいグランドを用いて、太い、おだやかな画面を作ります。牛脂を加えたグランドを敷き、

その上に物を置き、プレスを通すと、その部分だけグランドがはがれ、腐食されることになります。

18世紀の初めから用いられ、ミロやヘイターの作例があります。

リフトグランド・エッチング

砂糖を使うことから、シュガー・アクアチントとも呼ばれます。

砂糖とアラビアゴムの溶液で銅板上に描いた上から、液体グランドをひきます。

ぬるま湯の中につけておくと、先に描いた部分が遊離するから、

個々に松脂の粉末を振りかけ、定着してから製版します。

アクアチント

線の調子でなく、むしろ面の濃淡が主体となる技法です。銅板に松脂の粉末を撒き、熱して定着させます。

その銅板に腐食の強弱に応じて液体グランドを塗る事により、面としての濃淡が実現されます。

ゴヤの作品中には幻想的な背景の処理に、しばしばこの技法が多用されています。

浜田知明、駒井哲郎などによる優れた作例があります。(引用:展示会場、キャプション)。

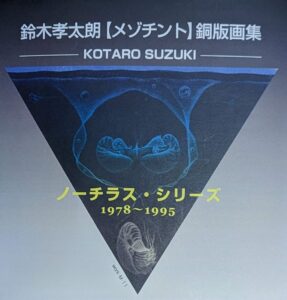

鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画集

・・・今回の展示を機に奥様が、鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画集を発行されました。

今回未展示の作品一部紹介

・・・鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画集を展示会場で頂戴しました。今回展示できなかった作品も一部紹介します。

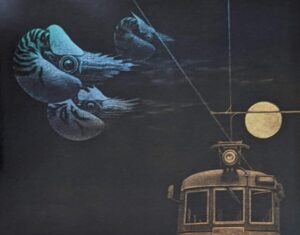

Nautilus・M・3

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

Nautilus・M・4

メゾチント:17.8×19.8mm

メゾチント:17.8×19.8mm

(no title)

メゾチント:19.7×17.6mm

メゾチント:19.7×17.6mm

メゾチント:19.7×17.7mm

メゾチント:19.7×17.7mm

鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画展のまとめ

・・・銅版画家として多くの根強いファンを持つ鈴木孝太朗氏。昨年の大盛況だった大規模な遺作展が思い出されます。

今回は、鈴木孝太朗氏が遺された数多くの作品の中から、メゾチント作品を選んだ展示でした。

まだ未整理の作品も多々お持ちのようです。またの機会に未公開の作品の展示が待たれます。

鈴木孝太朗氏の膨大な数の作品を目の当たりにし、同氏の銅板画に対する、真摯で精力的な制作意欲を感じます。

そして今日でも、銅版画を広めようと精力的に活動中でのご逝去を残念に思います。

短い期間でしたが、版画伍人展のメンバーとしてご一緒できたご縁と幸運に感謝し、

今後も同氏の作品の展示活動をフォローし記事にしたいと思います。

最後までご覧いただき有り難うございました。