・・・築後30年超のマイホームに住んでいます。

その間、出窓の下にセメントレンガで花壇を作り、筒型鉢を加工し水道栓をDIY加工しました。

燐家との境界には目隠し用に植物を植え、木製柵を設置しました。

その後、メンテナンスの面から木製柵を撤去し、一部アルミの柵に替えました。

一方、新築時からのウッドデッキにシロアリが発生、同デッキを撤去しました。

木製デッキをアルミ製パーゴラに替え、同パーゴラ敷地をレンガで円形に囲みました。

ウッドウッドデッキ→アルミ製パーゴラ

<ご参考:新築時>

写真(平成元年新築時):右下がウッドデッキ。

写真(平成元年新築時):右下がウッドデッキ。<アルミ製パーゴラをDIY>

木製ウッドデッキを撤去、アルミ製パーゴラをDIYは、ガーデンコンテスト共に最終章記載です。

写真:木製デッキを撤去後、アルミ製パーゴラをDIYした後の姿です。

写真:木製デッキを撤去後、アルミ製パーゴラをDIYした後の姿です。

写真:アルミ製パーゴラの敷地をレンガで円形に囲みました。

写真:アルミ製パーゴラの敷地をレンガで円形に囲みました。<ガーデンコンテスト>

旧通産省主催のガーデンコンテストでファイナルステージを経験(最終章をご覧いただければ幸いです)。

ガーデニングと、草・木・花を愛する方々の参考になれば幸いです。

ガーデニング:レンガで花壇

・・・新築時のスモールガーデン、まだ芝生を敷く前の段階です。

*出窓横に植えたヒメシャラは相性悪く枯れました(涙)。

写真(新築の頃):花壇が完成しました。

写真(新築の頃):花壇が完成しました。

1、レンガで出窓の下に花壇を作る。

・・・出窓下のスペースを有効活用する。

出窓の下は思った以上に、日照時間が短く日照は不足気味でした。

写真:2021年の初夏の様子。 ビオラ・スイートアリッサム・レースラベンダー・袋撫子。

写真:2021年の初夏の様子。 ビオラ・スイートアリッサム・レースラベンダー・袋撫子。

日照に左右される芝生の生育が、周りに比べて見た目でわかるくらい遅いことで判明しました。

そこで、比較的日照に左右されない花類を植えました。

花壇の中心に人形の飾り(読書する天使)を置きました。見栄えだけでなく花の生育にもよい結果が出て一石二鳥となりました。

写真:左奥はバードバス。

写真:左奥はバードバス。

バードバス

クリスマスローズの花を浮かべました。

盛りを過ぎた頃~来年たくさん咲きますように~と願い花を落とします。

写真(2024/4/6):花を落とし、水に浮かべました。

写真(2024/4/6):花を落とし、水に浮かべました。 バードバスにはいろんな種類の小鳥が水浴びにきますが、スズメ・ハトとくらいしか見分けがつきません(笑)。

花壇の周囲

左手前が花壇、中央上方奥の花は西洋ニンジンボク。正面ギボウシの花、右奥はアナベルです。

写真(2021年6月下旬)。(右奥当初のアナベル)

写真(2021年6月下旬)。(右奥当初のアナベル)アナベル(その1)

毎年梅雨時から初夏に掛けて、緑の葉っぱの中に白く丸い花を咲かせてくれる貴重な存在です。

写真(2024年5月):一か月後がピークかな?。今年も緑の葉っぱの中に白く丸く咲くアナベルに会えました(感謝)!

写真(2024年5月):一か月後がピークかな?。今年も緑の葉っぱの中に白く丸く咲くアナベルに会えました(感謝)!

アナベル(その2)

毎年コンスタントに咲いてくれる、過去に咲いたアナベルの色の変化の様子を楽しんでいただければ幸いです。

写真(2022年5月旬)。 アナベルのライムグリーン状態! 白く丸い花もいいですが、その前の「薄緑の蛍光色」も人気があります。

写真(2022年5月旬)。 アナベルのライムグリーン状態! 白く丸い花もいいですが、その前の「薄緑の蛍光色」も人気があります。

写真(2022年6月):一か月後のアナベル。 白く丸いアナベルになりました。

写真(2022年6月):一か月後のアナベル。 白く丸いアナベルになりました。

2、花壇はセメントレンガで囲む

・・・花壇を囲む材料は、そのころ出回り始めた、色とりどりのセメントレンガを組み合わせました。

- 花壇の形・仕様:セメントレンガを三段重ねでアーチ型に取り囲む。横の長さ2m、突き出た部分50cm。

- セメントレンガサイズ:縦10cm、横5cm、高さ6cm。

- セメントレンガ使用数:取り囲み12列×3段で36個使用。

土台の通気口を塞がないように設置するのがポイントです。

3、家の土台に接する面はセメント板で仕切る

・・・家の土台と接する面は、花壇の中の土の湿気が家の土台に吸収されないよう配慮します。

花壇に対する水やり、及び雨の日の防水対策としてセメント板を設置しました。

- セメント板サイズ:縦30cm、横30cm、厚さ3cm。

- 使用枚数:7枚(30cm×7枚=210cm)で花壇の幅2mをカバーしました。

湿気予防のため、30cm×30cmのセメント板で仕切りました。

花壇の幅2mを7枚のセメント板を並べカバーしました。

床下の換気は、年間を通し十分に行えるように配慮し、常に湿気を予防することが大切です。

<花壇(DIY作業)と、床下の通気口の位置>

花壇は、あらかじめ家屋の土台に設けられた床下通気口を塞がないように設置しました。

4、花壇の土と花の入れ替え。

・・・基本的に花壇は、春と秋に土と花の入れ替えをします(鉢物は季節ごとに入れ替え)。

- 春:サクラソウ・袋撫子・パンジー・レースラベンダー

- 秋:パンジー・ラベンダー

5、冬から春先の花壇状況。

・・・冬から春先にかけて花壇は最も忙しくなる季節ですね。(1月~4月、写真参考ください)。

写真:写真(2022年1月):花壇奥にレースラベンダー、手前ビオラ、両脇はプラチーナ。

写真:写真(2022年1月):花壇奥にレースラベンダー、手前ビオラ、両脇はプラチーナ。

花壇の花:レースラベンダー、手前ビオラ、両脇プラチーナ。

プラチーナ:名前の通りプラチナ色の葉がキラキラと輝く雪の結晶のような株姿が特徴。雪や氷をイメージさせます。リースや花壇のアクセントに使われます。

写真:(2021年4月):花壇左隅に山紫陽花がお邪魔しています(笑)。 写真右はしに移っている木の影は、西洋ニンジンボクです。。

写真:(2021年4月):花壇左隅に山紫陽花がお邪魔しています(笑)。 写真右はしに移っている木の影は、西洋ニンジンボクです。。 写真:(2024年4月):花壇左右にクリスマスローズお邪魔しています。 中央本を読む少女の左奥は、姫キンギョソウ。手前はビオラ。

写真:(2024年4月):花壇左右にクリスマスローズお邪魔しています。 中央本を読む少女の左奥は、姫キンギョソウ。手前はビオラ。樹木・草花を花壇の周りに植える

・・・樹木・草花を花壇の周りに植えた状態の全容です。

写真(2024年6月):中央が西洋ニンジンボク、右手前がアナベル。

写真(2024年6月):中央が西洋ニンジンボク、右手前がアナベル。

西洋ニンジンボク

庭を演出するシンボルツリーとしてオススメの一つは、西洋ニンジンボクです。

小さなか細い苗木(20cm)程が、20年目の今年は、立派な花を咲かせてくれました。

甘い香りは、藤の花に似て、クマバチ・アゲハ・黒とオレンジの蝶が来ます。背丈は3mほどになりました。

写真(2022年6月):西洋ニンジンボク。 小さな苗木が出窓より高くなりました。

写真(2023年6月):西洋ニンジンボク。今年は花付きが早くクマバチ・アゲハなどが飛んできます。

写真(2023年6月):西洋ニンジンボク。今年は花付きが早くクマバチ・アゲハなどが飛んできます。

エゴの木

写真(2023/4/309:今年はエゴの木にも早々に白い花が咲きクマバチも飛んできます。

写真(2023/4/309:今年はエゴの木にも早々に白い花が咲きクマバチも飛んできます。

薔薇(ピエールドゥ ロンサール)

東南角でエゴノ木の根元のピエール ドゥロンサール(鉢植)。

昨年一回り大きな鉢に植え替え、今年(2024年5月)も同じように咲いてくれました(写真省略を許容いただければ幸い)。

写真(2023/4/30):エゴノ木の根元のピエール ドゥロンサール(鉢植)、今年は薔薇の開花が早いようです。

ピチセラ(エゴノ木に伝う)

写真(2023/5):エゴの木に伝うピチセラ(クレマチス)。

写真(2023/5):エゴの木に伝うピチセラ(クレマチス)。

ジュンベリーの木

エゴの木のとなり、南西角にジュンベリーの木を植えました。

写真(2023/5/26):中央がジュンベリーの木。

写真(2023/5/26):中央がジュンベリーの木。

ワーレンバーグ(ピチセラ系、クレマチス>

ジュンベリーの木に伝うワーレンバーグ。

今年(2024年5月)も同じように咲いてくれました。写真省略を許容いただければ幸いです。

写真(2023/5月):ジュンベリーの木

写真(2023/5月):ジュンベリーの木 写真(2023/5月):ワーレンバーグ(ピチセラ系、クレマチス)。

写真(2023/5月):ワーレンバーグ(ピチセラ系、クレマチス)。ジュンベリーの花

写真(2024/4/6):真っ白な可愛い花が咲きました。今年は、昨年より花付きが良いように思います。

写真(2024/4/6):真っ白な可愛い花が咲きました。今年は、昨年より花付きが良いように思います。ジュンベリーの実(その1)

今年はたくさんの実が付きました。十分に熟した実は、自然な優しい甘さです。

剪定の影響か?昨年は実がつかず、小鳥たちも今年は未だ飛んできません。学習したのでしょうか?

小鳥たちと競合することなく、完熟した実をゲット!。小さな出来事、大きな幸せ(笑)。

写真(2023/5/25):ジュンベリーの実。

写真(2023/5/25):ジュンベリーの実。

ジュンベリーの実(その2)

写真(2024年5月):幻のジュンベリーの実。

写真(2024年5月):幻のジュンベリーの実。沢山の花に実が付きました写真(2024/4/6)。「6月になったらジャムでも作れるネ~」と話していました。

6月1日(日曜日)朝!「エッ!一昨日まであったのに?」ジュンベリーの実が一粒もありません(見事)!。

鳥達に一歩先を漉され収穫されてしまいました。(2024年5月)、今年は鳥たちのごちそうになりました(笑)。

アナベル・ギボウシ・クリスマスローズ

・・・毎年のメンテナンスを考え、ギボウシとクリスマスローズを植えました。

右奥のアナベルも病気に強く、選定の技術・手間もいらず毎年咲いてくれます。

写真(2022年6月):芝生とギボウシ。 クリスマスローズが毎年目を出します。 右奥はアナベルです。

写真(2022年6月):芝生とギボウシ。 クリスマスローズが毎年目を出します。 右奥はアナベルです。バードバスと周辺を飾る

・・・雨の少ない時期や花の少ない時期になどに、バードバスを鉢植えの花で飾ることもあります。

バードバスを飾る

スーパートレニア・カタリーナ

写真は、スーパートレニア、カタリーナです。病害虫にも強く、たくさんの花を着けます。

スーパートレニア、カタリーナを今年初めて鉢に植えた後、バードバスに飾ってみました。

予想以上に花付きが良く、ラッキーでした。(笑)。

写真(2022/8月):スーパートレニア・カタリーナの鉢植えを、飾ってみました。

写真(2022/8月):スーパートレニア・カタリーナの鉢植えを、飾ってみました。

写真(2022/9月):朝夕涼しくなり、花付きが一段んと良くなった感じです。

写真(2022/9月):朝夕涼しくなり、花付きが一段んと良くなった感じです。

バードバスの周辺を飾る

・・・バードバスの周辺は、円形レンガ敷の縁が寂しいので、レイニーブルーとシャリマーの鉢を置きました。

薔薇の中でも栽培しやすい「初心者向け」と説明があったのが購入の切っ掛けです。

お隣さんと境界アルミ柵の根元にジャーマンアイリス3本を植えました(うち1本開化)。

写真(2023/5/8):手前がレイニーブルー、奥がシャリマー。

写真(2023/5/8):手前がレイニーブルー、奥がシャリマー。

写真:レイニーブルー。

写真:シャリマー。

写真:シャリマー。

テッセンとレイニーブルー

写真(2024/5/11):手前はテッセン、今年もレイニーブルーが咲きました。

写真(2024/5/11):手前はテッセン、今年もレイニーブルーが咲きました。

写真(2023/5/9):ジャーマンアイリス(1本開花)。

写真(2023/5/9):ジャーマンアイリス(1本開花)。

写真(2024/4/29):ジャーマンアイリス(今年は3 本開花)。

写真(2024/4/29):ジャーマンアイリス(今年は3 本開花)。<飾り鉢:右>

シレネ―は白い小さな花ですが、たくさん集まると見応えがあります。

写真(2024年4月):シレネ満開です。

写真(2024年4月):シレネ満開です。<飾り鉢:左>

写真(2024年4月):手前は薄青のアジュガ、中央はチューリップ。

写真(2024年4月):手前は薄青のアジュガ、中央はチューリップ。

その他、切り花の活用

・・・ガーデニングで見栄えがしなかった「つりがね草」など、切り花を飾ったら効果的でした。

カンパニュラ

花形が下向きなのでガーデニングの花としては、地味な存在でした。しかし、切り花で存在感が花開きました(笑)。

写真(切り花のカンパニュラ):ピアノの上、テーブルの中心でも存在感があります。

写真(切り花のカンパニュラ):ピアノの上、テーブルの中心でも存在感があります。クリスマスローズ

同じく、花形が下向きなのでガーデニングの花としては地味な存在でした。しかし、切り花で存在感が花開きました(笑)。

写真(2024年4月):クリスマスローズの切り花。キッチンの出窓、テーブルの中心でも存在感があります。

写真(2024年4月):クリスマスローズの切り花。キッチンの出窓、テーブルの中心でも存在感があります。

門前・玄関先を飾る

門前を飾るプランター

・・・門前を飾るプランターには、可愛く低い花で且つ比較的丈夫な事がポイントですね。

<夏~秋>

写真は、スーパーバーベナ、アイストゥインクルです。

病害虫にも強く、たくさんの花を着けます。

7~8月、花が不足しがちで寂しくなるこの時期ミニガーデンの救世主です(笑)。

写真(2022/8月):門前のプランター。 スーパーバーベナ・アイストゥインクル。

写真(2022/8月):門前のプランター。 スーパーバーベナ・アイストゥインクル。

写真(2022/9月):門前のプランター。 スーパーバーベナ・アイストゥインクル、一か月過ぎても花付きはそんなに衰えません。

写真(2022/9月):門前のプランター。 スーパーバーベナ・アイストゥインクル、一か月過ぎても花付きはそんなに衰えません。

<春~初夏>

写真、門前のプランター(2023/3月): 手前から、斑入りのスイートアリッサム(白)・ビオラ・ローダンセマム。

写真、門前のプランター(2023/3月): 手前から、斑入りのスイートアリッサム(白)・ビオラ・ローダンセマム。

写真、門前のプランター(2024/4月): 両脇にアシュガ(紫)、中にクリスマスローズと・ビオラ(薄紫)。

写真、門前のプランター(2024/4月): 両脇にアシュガ(紫)、中にクリスマスローズと・ビオラ(薄紫)。玄関先を飾る

玄関先のプランターを飾る花も季節に従って変わります。

<冬~春先>

比較的日持ちの良い花がおすすめです。

- 冬:シクラメンなど。

- 春先:カンパニュラ・イソフィラなど。

- 梅雨時~秋口:ガクアジサイ他数種類のアジサイ。

写真(2022年3月)。 シクラメンの後のカンパニュラ・ イソフィラです。

写真(2022年3月)。 シクラメンの後のカンパニュラ・ イソフィラです。

<春~夏>

写真(2024/4):花の名はは、ウェディングドレス(イメージピッタリ!)。

写真(2024/4):花の名はは、ウェディングドレス(イメージピッタリ!)。

写真(2022年6月):紫陽花。(=テーブルテンシア)です。 小ぶりな手毬の様な花をたくさん咲かせてくれます。

写真(2022年6月):紫陽花。(=テーブルテンシア)です。 小ぶりな手毬の様な花をたくさん咲かせてくれます。玄関先の空き地を活用

・・・玄関先の空き地にも袋撫子の花が咲きました。こぼれダネです。

長い間私達の目を楽しませてくれたタチアオイの後に咲いてくれました。ガーデナデシコニングの神様に(感謝)。

袋撫子

- 2022年、アーチの根元に春先から袋撫子が咲いてくれました。

写真:(2022年4月):アーチの根元に袋撫子(こぼれダネ)が咲いてくれました。

写真:(2022年4月):アーチの根元に袋撫子(こぼれダネ)が咲いてくれました。

オダマキとジギタリス

2023年春から(2022年、サクラソウの後)、アーチの根元にオダマキとジギタリスを植えました。

写真(2023/3/29):現在、オダマキが満開です。

写真(2023/3/29):現在、オダマキが満開です。 写真(2023/4/9):オダマキの後方にジギタリスが咲き始めました。

写真(2023/4/9):オダマキの後方にジギタリスが咲き始めました。

写真(2023/4/30):ジギダリスが勢いよく咲き始めました。

写真(2023/4/30):ジギダリスが勢いよく咲き始めました。エキナセアとルドベキア

2024年春から(2022年、サクラソウの後)、アーチの根元にエキナセアとルドベキアを植えました。

写真(2024年7月):白色のエキナセア、奥はルドベキア・アーバンサファリ。

写真(2024年7月):白色のエキナセア、奥はルドベキア・アーバンサファリ。

写真(2024年7月):黄色のルドベキア・アーバンサファリ。

写真(2024年7月):黄色のルドベキア・アーバンサファリ。

アプローチの左右サイド

門から玄関までレンガで敷き詰めたアプローチのサイドを植物で飾る。

写真(2024年4月):門から玄関に向かって撮影。(左)隣接サイド、(右)家屋サイド。

写真(2024年4月):門から玄関に向かって撮影。(左)隣接サイド、(右)家屋サイド。<左サイド>

隣接した左サイドのスペースには、柏葉紫陽花・ヒメシャラ・ツワブキ等植えています。

<右サイド>

長年アガパンサスを2列に植えていましたましたが、雨の時期になると衣服が濡れるほどでした。

今年はアプローチに近い1列のアガパンサスを抜き、その後に背の低いアジュガを1列に植えました。

玄関側から門に向かっての写真(2024/4/6):今年はアガパンサスの根元にアシュガを植えました。

玄関側から門に向かっての写真(2024/4/6):今年はアガパンサスの根元にアシュガを植えました。<右サイドの壁>

写真(2024年4月):南向きの一番日当たりの良い壁、ビオラが満開です。

写真(2024年4月):南向きの一番日当たりの良い壁、ビオラが満開です。

アメリカふじ(その1)

苗から育て二年目の、昨年初夏に咲きました。薄紫の楚々とした感じの花を咲かせました。

写真(2023/5):アーチの向かい側にアメリカふじを植えました。

アメリカふじ(その2)

二年目の今年、なんとに二番花が咲くとは驚きでした。花も楚々とした中にも凛とした姿を感じます。

写真(2024年5月):2回目の開花には驚きました。

写真(2024年5月):2回目の開花には驚きました。

室外機周辺を飾る

・・・玄関手前の室外機付近に薔薇(ボレロ)・白万重(クレマチス)の鉢を置きました。

ボレロ

写真(2023/5/1):ボレロ(鉢植え)。

写真(2023/5/1):ボレロ(鉢植え)。 写真:ボレロ、正に薔薇の香りを放っています。

写真:ボレロ、正に薔薇の香りを放っています。

白万重

写真:(2023/5/1):白万重(鉢植え)。

写真:(2023/5/1):白万重(鉢植え)。 写真(2023/5):白万重(クレマチス)。

写真(2023/5):白万重(クレマチス)。朝顔「江戸風情」①・②・③

①室外機と窓の間の空き地及び②向かいの燐家との柵に、今年初めて朝顔「江戸風情」を植えました。

①写真(2023年6月):一輪ごとに花柄が違います。毎朝その違いを眺めるが楽しみです。

①写真(2023年6月):一輪ごとに花柄が違います。毎朝その違いを眺めるが楽しみです。

②写真(2023年6月):白に青スジ一本。葉っぱはすべてきれいなハート型です。

②写真(2023年6月):白に青スジ一本。葉っぱはすべてきれいなハート型です。 ③写真(2023年7月):江戸風情が満開です。

③写真(2023年7月):江戸風情が満開です。

*ご参考:奇跡の朝顔:「江戸風情」。木版画制作過程、誕生秘話、育て方、その他

鉢とガーデニング:鉢で水道柱を加工設置

・・・水道柱を設置するため、筒型中鉢の側面を加工し水道管を通しました。

写真:筒型鉢に植えたサフィニア。DIYで取り付けた水道栓とコラボ。

1.筒型中鉢の側面に、水道栓を設置

- 筒型園芸用植木鉢サイズ:筒の直径26cmタイプ、高さは65cm。

- 水道管導入方法:鉢底の排水穴から水道管を導入しました。

- 水道栓取付方法:鉢側面に少しづつ穴をあけます、丁寧にだんだん大きくしました。一気に大きくしようとししては失敗をします。

穴あけは、金づちの衝撃で割れやすいので、ドリルと刃物で削りながら慎重に作業しました。

2.筒型中鉢(水道柱)に、蛇口を取り付ける

・・・筒型中鉢に穴あけ加工し、DIYショップで蛇口を購入。

外国産のオシャレナ蛇口がたくさんそろっていますが、できれば国産をお勧めします。

当初は外国産の真鍮製のオシャレな小鳥のフィギュアを購入し、取り付けました。因みに真鍮はさびやすいです。

確かに見た目オシャレでしたが、小鳥のくちばしと羽の先端が、栓をひねる瞬間ですが、手に食い込む痛さを感じ気になりました。

長年使っているうちに蛇口のネジから水漏れが発生しました。外国製で水漏れ部分だけの取り換えパーツがありません。

結果的に、今後のメンテナンスを考え、国産の一般的な形の銅製蛇口に替えました。

ニッケルメッキ製でなく銅製(茶系)を選んだのは正解でした。配色的に、問題なく使用中です。

3.筒型中鉢(水道柱)に植える花。

写真(2022年2月):トップはガーデンシクラメン、脇小鉢2か所はビオラ。

写真(2022年2月):トップはガーデンシクラメン、脇小鉢2か所はビオラ。

・・・花壇の並ぶ筒型中鉢(水道柱)、基本は大鉢に植える花と共通します。

- 中央メインスペース:紫系の、ビオラ・ペチニア・サフィニア。

- サイドスぺス:小ぶりの白い花:スイートアリッサム。

ガーデンシクラメンとビオラ

を植えています。(1月~2月に植えます、写真を参照ください)。

ガーデン・シクラメン:外気に強いシクラメン。

周囲の地面にクレマチス

水道柱の近くの地面にクレマチスを地植えしました。

写真(2023/4/30):地植えのクレマチスが地面を飾ってくれます。

写真(2023/4/30):地植えのクレマチスが地面を飾ってくれます。

4.水道水を受け流すスペースを作る。

・・・使用済みの水道水を芝生に垂れ流し水浸しになるわけにはいきません。

写真:使用済みの水道水は? 写真の下方に流れます。

写真:使用済みの水道水は? 写真の下方に流れます。

水道水を受けるスペースを作りました。水道水がたまらないように作業しました。

先ず、水道柱の周りを30センチほど掘り下げ、砂利を埋め込みました。

その上に比較的きれいな丸い石を敷き詰めました。スケールは小さいですが、水道水の受け流し口の完成です(笑)。

写真(2022年6月上旬)。 両脇の小鉢にシレネの白い小さな花が咲きました。トップのロベリアも元気です。

写真(2022年6月上旬)。 両脇の小鉢にシレネの白い小さな花が咲きました。トップのロベリアも元気です。

写真(2023年3月):トップのビオラ、両脇の小鉢にスイートアリッサム(紫は初めて!おすすめです)。

写真(2023年3月):トップのビオラ、両脇の小鉢にスイートアリッサム(紫は初めて!おすすめです)。 写真(2023年4月):トップのビオラ、両脇の小鉢にスイートアリッサム(今が満開でしょうか)。

写真(2023年4月):トップのビオラ、両脇の小鉢にスイートアリッサム(今が満開でしょうか)。

写真(2024年4月):中央は紫のサルビア、脇の小鉢はスイートアリッサム。

写真(2024年4月):中央は紫のサルビア、脇の小鉢はスイートアリッサム。

5、筒型大鉢に植える花。

・・・にはのほぼ中央にメインとなる筒型の大きな鉢を据えました。)

2022年(冬)

- )中央メインスペース:紫系の、ビオラ・ペチニア・サフィニア。

- 2022年2月:紫系のクミンズチューリップを植えてみました。

- サイドスぺス:小ぶりの白い花:スイートアリッサムなど。

写真(2022年1月):トップにビオラ、脇の小鉢3か所にスイートアリッサム。

写真(2022年1月):トップにビオラ、脇の小鉢3か所にスイートアリッサム。

2022年(春)

・・・中央の筒型大鉢トップには、ビオラ、クミンズ・チューリップ、シレネ(1~2月に植えます)。

クミンズ・チューリップ:草丈40cm~50cm、開花時期4月中旬から5月中旬)です。

シレネ:最近人気の可愛い花!。這性で高さは出ず横に伸び、下垂しながら成長します。初夏に風船のような可憐な白い花を咲かせます。

脇の3か所サイド鉢にはスイートアリッサムを植えます。

スイートアリッサム:一年草、夏を除くと常連(笑)、さわやかな甘い香りが心地よいです。

写真(2022年2月):トップは両脇がビオラ、三角に位置にシレネ、真ん中にクミンズチューリップ、脇の三か所はスイートアリッサム。

写真(2022年2月):トップは両脇がビオラ、三角に位置にシレネ、真ん中にクミンズチューリップ、脇の三か所はスイートアリッサム。春

2022年2月に植えたクミンズチューリップのその後の様子を見てみましょう。

写真(2022年4月)。 トップ真ん中にクミンズチューリップ(白とのグラデーション)。シレネの白い小さな花も咲き始めました(鉢の後ろに見える白い花はナニワイバラです)。

写真(2022年4月)。 トップ真ん中にクミンズチューリップ(白とのグラデーション)。シレネの白い小さな花も咲き始めました(鉢の後ろに見える白い花はナニワイバラです)。

シレネの盛り上がり

写真奥のカシワバアジサイと手前のバイカウツギに囲まれます。

写真(2022年5月下旬):大鉢のトップの「シレネ」が、何処まで盛り上るか・・・。

写真(2022年5月下旬):大鉢のトップの「シレネ」が、何処まで盛り上るか・・・。

写真(2022年6月上旬):大鉢のトップ一杯にシレネが盛り上がってくれました。手前は柏葉紫陽花です。

写真(2022年6月上旬):大鉢のトップ一杯にシレネが盛り上がってくれました。手前は柏葉紫陽花です。

2023年2月の状況

<大鉢>

写真(2023/2/20):大鉢の状態。

写真(2023/2/20):大鉢の状態。<花の種類>

- トップはビオラとシレネ。

- 脇の小鉢三か所はスイートアリッサム。

- トップの中心にはチューリップの芽が出ていますが、周りの花に囲まれ見えません。

写真(2023年3月):花の種類は変わらず。

写真(2023年3月):花の種類は変わらず。- トップの中心に植えてあるチューリップの芽が出てきました。

写真:(2023年4月):花の種類は変わらず。

写真:(2023年4月):花の種類は変わらず。- トップの中心に植えてあるチューリップは白でした。

2024年、春の状況

昨年は、センターの白いチューリップが背景の白い壁に埋もれてしまったので反省。今年は薄紫系にしました。

写真(202/4/13):大鉢のトップ一杯に薄紫系のチューリップ、周りはレースラベンダー手前はビオラです。

写真(202/4/13):大鉢のトップ一杯に薄紫系のチューリップ、周りはレースラベンダー手前はビオラです。

境界に植物(樹木・草類)

・・・燐家境界に目隠しを兼ねて樹木を植え、樹木の下を取り巻くように草類を植えました。

写真(2022年5月下旬):ドクダミ・南天・茗荷など。

写真(2022年5月下旬):ドクダミ・南天・茗荷など。 写真(2023/5/1):雪の下の間から、紫蘭の花が咲き始めました。

写真(2023/5/1):雪の下の間から、紫蘭の花が咲き始めました。

1.植物を植えるエリアを擬木で囲む

- 植物エリアの形状:長さ5.5m、幅80cm、ソラマメ風の楕円形。

- 囲む方法:燐家との境のブロックで直線な片面と、もう一方の片面は、擬木を縦と横に組み合わせて囲みました。

- 擬木の数:直径6㎝×長さ25cmの擬木を52本使用しました。擬木をすべて縦にするよりデザイン・コスパとも優れていると思います。

2.植物(樹木)を植える

樹木の下を取り巻くように草類を植えました。

棒樫・南天

写真:燐家境界の植物、左の紫陽花が棒樫を覆っている・中央と右が棒樫。

写真:燐家境界の植物、左の紫陽花が棒樫を覆っている・中央と右が棒樫。

・・・棒樫は、生育に問題はありませんが、うどん粉病にかかりやすいです。

うどん粉病の特徴は、葉の外観が粉をかけたように見えます。

近隣の樹木に、同じうどん粉病を放置している樹木(棒樫・桜・梅など)があるとなかなか退治できません。

生育が早く大きく伸びると、鳥が巣を作るように枝も葉も成長します。

加齢とともに手入れがきつくなりました。毎年少しづつカットしてるため、低くなっています。

今年の春もカットし2m弱になりました。南天は自然に生えます(笑)。棒樫(ぼうがし)10本・南天1本です。

3.境界の奥側の植物(草花類)。

- 紫陽花:山紫陽花・柏葉紫陽花・ガクアジサイ

- 葉 類:ギボウシ・はらん・紫蘭・ホトトギス・茗荷

- 低植物:雪の下・ドクダミ(八重)・リュウゲツラン

樹木を、草花が取り囲む姿は自然で、癒されます。色目的にもグリーンと茶で落ち着きます。

季節ごとに、紫蘭(ピンク)・ホトトギス(白に赤紫の点々)・ドクダミ(白い八重)・茗荷や雪の下も小さな可憐な花を咲かせます。梅雨時はアジサイの出番です。

アジサイ

まだ5月なのに梅雨入り!今年は、1週間ほど早いとの事、アジサイたちも咲き始めています。

写真(2023/5/29):ガクアジサイ。

写真(2023/5/29):ガクアジサイ。

写真(2023/5/29):日本原産の山紫陽花。

写真(2023/5/29):日本原産の山紫陽花。

写真:(2024/5/29):日本原産の山紫陽花。

写真:(2024/5/29):日本原産の山紫陽花。二階のベランダから撮影。

4.境界の植物(草花類)。

・・・基本的には同じで、樹木を、草花が取り囲む姿は自然で、見た目も落ち着きます。

- 高植物:柏葉紫陽花・野イチゴ

- 葉 類:ギボウシ・はらん・蕗

- 低植物:スノードロップ・ミニアイリス・クリスマスローズ

写真(2022年2月):左2ポット・スノードロップの若芽、クリスマスローズ、水仙に葉、右はミニアイリスの若芽。

写真(2022年2月):左2ポット・スノードロップの若芽、クリスマスローズ、水仙に葉、右はミニアイリスの若芽。

写真(2023/5/1):バーベナとツワブキ、奥はギボウシ。

写真(2023/5/1):バーベナとツワブキ、奥はギボウシ。

木製柵とデッキを撤去

・・・燐家との境界に網目状の柵はありましたが、目隠し用の木製柵を設置しました。

その後メンテナンス面に課題があり、撤去後アルミ製をDIYしました。

写真:網目柵と併用する形で木製枠を設置、メンテに体力が必要。

写真:網目柵と併用する形で木製枠を設置、メンテに体力が必要。

1.目隠し効果も兼ね備え、燐家境界に木製柵を設置しました。

・・・デザイン的に横板にし、色は油性のオーク調にしました。

油性であっても、常に風雨にさらされており4~5年で全体のメンテナンスが必要でした。

数年の間に必要な塗装のメンテナンスに加え、個々の木材自体にの癖が出てきました。

個々に曲がった木材部分の撤去作業が年々増えてきました。

特に最上部の木材の取り替え作業が年を追うごとに頻繁になりました。

今後のメンテナンスの回数も増えると予想されました。年齢的に頻繁な塗り替え作業は無理だと思いました。

2.燐家境界の木製柵を撤去しアルミ製柵をDIY。

・・・入口部分だけ目隠し出来るので、燐家との境界面は問題ありません。

アルミフェンス

写真:目隠しに効果的、メンテ不要のアルミ製柵。お勧めします。

写真:目隠しに効果的、メンテ不要のアルミ製柵。お勧めします。

・・・将来のメンテナンスを考え、木製柵は撤去しました。木製デッキに次ぐ、木製品の撤去でした。

撤去後はアルミ製のフェンスをDIYショップで仕入れ、組み立て設置しました。

アルミ製の土台はブロックで手作りしました。燐家との目隠しは、出口に近い部分のみ必要と判断しました。

柏葉紫陽花

写真(2024/5/30):今年もきれいに咲いてくれました。

写真(2024/5/30):今年もきれいに咲いてくれました。

写真(2022年5月下旬):柏葉紫陽花が咲き始めました。

写真(2022年5月下旬):柏葉紫陽花が咲き始めました。

写真(2022年6月上旬):梅雨時です。柏葉紫陽花が全盛期を迎えます。

写真(2022年6月上旬):梅雨時です。柏葉紫陽花が全盛期を迎えます。アルミ製柵を設置するための土台は、ブロックを利用し解決しました。

長年マイホームに住みメンテナンスを経験して思う事があります。メンテナンス的にアルミ製をお勧めします。

- アルミ製目隠しサイズ:縦110cm・横2m、立ち上げ120cm。

- アルミ製目隠し仕様、色:横型・縦型、オーク・シルバー。

写真(2023年6月上旬):昨年、手前にも植えました柏葉紫陽花が全盛期を迎えます。

写真(2023年6月上旬):昨年、手前にも植えました柏葉紫陽花が全盛期を迎えます。

アルミ製パーゴラをDIY

・・・新築時のウッドデッキにシロアリ発生、ウッドデッキを撤去し跡地にアルミ製パーゴラをDIYで設置しました。

尚、ウッドデッキ撤去後の敷地は、デザインとメンテナンスを考え、レンガ敷に決めました。

1.新築時、ウッドデッキを設置

・・・注文住宅を新築時、ウッドデッキが良いと思い設置しましたが、数年後シロアリの発生に気づきました。

毎年ペンキの塗り替えをしていました。ある日セメントの土台と支柱の木の割れ目にシロアリを発見しました。

その支柱の表面をはがしたら、なんとシロアリがびっしり、木のなかでうごめいているではありませんか(ゾ~!)。

写真:平成元年新築時、右端がウッドデッキ。

写真:平成元年新築時、右端がウッドデッキ。

2.ウッドデッキを撤去

・・・無数のシロアリのうごめいてる様、あの衝撃は忘れられません。すぐに撤去作業に取り掛かりました。

ウッドデッキは、所詮木材です。毎日、日照・風雨にさらされ朽ちて、シロアリの住み家となります。

3.アルミ製パーゴラに変える

・・・今後のメンテナンスを考え、シロアリの心配のないアルミ製のパーゴラに変えることにしました。

4、アルミ製パーゴラ設置後に敷地をレンガ張り。

・・・ウッドデッキの敷地は、デザインと今後のメンテナンスも考え、レンガ敷に決めました。

レンガ敷のデザインは、水はけを考え円形としました。一個一個のレンガを削り円形にしました。

今までのDIYで、一番体力と時間を費やしましたが、完成した後の満足度は格物でした。

円形レンガの真ん中にバードバスを置きました。最初に小鳥が水浴びに来たときは感激しました。

パーゴラに這わせたアケビは、夏の強い日差しを遮ってくれます。秋になると毎年10~20個のきれいな紫色の身を付けます。

- アルミパーゴラDIYキットセットの組み立てのポイントは、敷地の平行と4本ある支柱の垂直な設置です。

- 写真のアルミパーゴラDIYセットは、国産(当ブログ:三協アルミなど)がありますので、特に外国産にこだわる必要はないかと思います。

写真:国産アルミメーカーのアルミ製パーゴラです。

写真:国産アルミメーカーのアルミ製パーゴラです。

5、パーゴラ敷地の基礎を作る、作業手順。

ここでアルミ製パーゴラ設置する前、レンガ敷地を作る方法を手順を追って説明します。

1.敷地を水平にする。

・・・パーゴラを設置する範囲を木枠で囲みます。水平器を使い、囲んだ木材の中の土壌を水平にし、水平な基礎を作ります。

2.基礎をモルタル仕上げにする。

・・・水平にした敷地の耐久性を持たせるため、モルタル仕上げとして基礎を作ります。

3.円形放射状にデザインしたレンガ敷地にする。

・・・基礎の耐久性と水捌けを加味し、円形の中心部をやや高めに設置したレンガ敷地にしました。

敷地に使う一個一個のレンガを削り、円形になるように加工しました。

大変な作業は予想できましたので妻にも手伝ってもらいました。

金づち・石のみ・電動カッターを使いコツコツ作業が続き、二人ともひじ痛が2~3か月続きました(笑)。

写真:円形レンガパーゴラ敷地。 バードバスが置かれている中央部はやや高めです。下方の正方形は、レンガの飛び石(当初イタリア製陶板を変更しました)。

写真:円形レンガパーゴラ敷地。 バードバスが置かれている中央部はやや高めです。下方の正方形は、レンガの飛び石(当初イタリア製陶板を変更しました)。

アルミパーゴラDIYのポイント。

・・・アルミパーゴラDIYのポイントは、支柱の垂直と敷地の水平そして、水のはけ口を考えることです。

敷地の中央にバードバスの設置を予定していましたので、水はけを勘案し中央部はやや高めです。

- 敷地の水平+中央部をやや高めにする。

- レンガの放射状デザインの敷き詰め作業。

- 支柱4本を垂直に立てる。

1.支柱4本を垂直に立てる。

・・・敷地とレンガを放射状に敷き詰めた後、支柱を垂直に立てる作業が残っています。

説明書通り、正確に4本支柱の位置を決め垂直に建てます。必ず垂直になるようタコ糸・おもりを使用しました。

この垂直に建てる支柱と支柱の正確な位置取りがDIYの成功に大きく作用します。

2.アルミパーゴラDIYの効果。

・・・前述しましたが、レンガの加工作業は実に根気のいる作業でした。ひじ痛も3か月くらいから収まり忘れてしまいました。

パーゴラとレンガの敷地DIY、完成後の満足感

DIYDで完成させた達成感・満足感は、何にも代えがたい物(困難を成し遂げた、思い出とストーリー)があります。

今でもパーゴラとレンガの敷地を見ると、当時の作業を懐かしく思いだします。

アケビの花と実

毎年夏の厳しい日差しを和らげてくれます。パーゴラに這わせたアケビは、春には珍しい花を咲かせます。

写真(2022年4月):三枚葉アケビの花、上部花びらの中心が「めしべ」で下の房状が「おしべ」。

写真(2022年4月):三枚葉アケビの花、上部花びらの中心が「めしべ」で下の房状が「おしべ」。

写真:五枚葉アケビの花(可憐)。両脇が「めしべ」真ん中が「おしべ」です。

又秋には、アケビの実が10~20個のきれいな紫の身を付けて楽しませてくれます。

写真:毎年秋10月中旬、10個~20個アケビが色づきます。

写真:毎年秋10月中旬、10個~20個アケビが色づきます。

その他、

レンガの飛び石で雨の日の対策

日本は雨の多い国、履物をぬらさないようにする工夫が必要です。

住宅入口から飛び石などを敷き、誘導する配慮が必要になります。

当初はイタリア製の陶板を敷いていました。

しかし、雨の日の滑り感をなくすためセメントレンガの飛び石に替えました。

1、レンガで飛び石の作り方。

平らに置いたレンガ4枚で四角を作ります。

真ん中の四角い空間に半分に割った四角いレンガ部分をはめ込み出来上がりです。

写真:当初の飛び石。 イタリア製陶板(のちにレンガの飛び石に変更)。

写真:当初の飛び石。 イタリア製陶板(のちにレンガの飛び石に変更)。2、レンガの飛び石に替えて正解。

緑の芝生にレンガの飛び石はデザイン的にも会いました。また、雨の日の滑り感もなく正解でした。

玄関までの誘導路はセメントレンガ敷き

・・・門から玄関までの誘導にはセメントレンガを敷き詰めました。

誘導路敷地の作り方。

誘導路の基礎の土台は、水はけを加味しモルタルを避けました。

モルタルの代わりに、3種類(大・中・小)の砂利石で固めました。

1.<砂利石を敷き固める>

先ず一番先に大まかに、平坦な誘導路を作ります。その上に大き目の砂利石を敷き、突き固めます。

大き目の砂利石で誘導路を平たんに調節し、次に中くらいの砂利で整えた後に、セメントレンガを敷く。

セメントレンガ同士の段差を無くするために、細かい砂利で段差を調節する。

2.<砂利石のメンテナンス>

玄関までの誘導路は、家族の中で一番よく使用し重量がかかるので数日の間、再度段差を調整します。

当初は特に使用の途中で段差が現れるので、暫くは段差に注意し転倒を予防しましょう。

写真:門から玄関までセメントレンガを敷き詰める(2階から撮影)。

写真:門から玄関までセメントレンガを敷き詰める(2階から撮影)。

スモールガーデンのデザイン工夫

・・・スモールガーデンゆえ、奥行きを感じさせる工夫とデザインがあります。

1.駐車場と前庭の間に段差を付ける

・・・駐車場と前庭の間に段差を設け、下の段には常緑性の蔦を這わせます。

<蔦とナニワイバラ>

上の段にはアルミフェンスを設置し、ナニワイバラを這わせました。

ナニワイバラも常緑性で、毎年春に白い花を咲かせます。

写真(2022年4月):下の段、蔦。上の段、ナニワイバラ。

写真(2022年4月):下の段、蔦。上の段、ナニワイバラ。<一年後も安定した花を咲かせてくれました>

写真(2023/4/14):下の段、蔦。上の段、ナニワイバラ。

写真(2023/4/14):下の段、蔦。上の段、ナニワイバラ。

<匂いウツギ(ベルエトワール)>

写真(2022年5月下旬):匂いウツギ、ナニワイバラの後に咲きます。

写真(2022年5月下旬):匂いウツギ、ナニワイバラの後に咲きます。*今年も咲いてくれました!上品な香りが漂ってきます。

写真(2023/5):中央の白い花が匂いウツギ。

写真(2023/5):中央の白い花が匂いウツギ。 写真(2023/5):匂いウツギ。

写真(2023/5):匂いウツギ。

2.パーゴラ敷地前に鉢置き台とプランター台を作る。

スモールガーデンゆえ、奥行き感を出すためパーゴラ敷地の前の左右に鉢置き台を作りました。

- 使用レンガ:輸入レンガを使用。

- レンガサイズ:縦11㎝・横23㎝・厚さ8㎝。

- 右1台、6段:1段@使用レンガ4.5個×6段=27個。

- 左1台、6段:1段@使用レンガ4.5個×6段=27個。

3.パーゴラ後方にプランター置き台を作る。

- 使用レンガ:輸入レンガを使用。

- レンガサイズ:縦11㎝・横23㎝・厚さ8㎝。

- 1台、6段:1段平均8個×6段=48個。

写真:右手前は右側の鉢置き台。 向かい側に左側の鉢置き台があります、左の奥はプランター置き台です。

写真:右手前は右側の鉢置き台。 向かい側に左側の鉢置き台があります、左の奥はプランター置き台です。

4.リビングからパーゴラ敷地への縁側デザイン

・・・1Fリビングからパーゴラ敷地への出入口の縁側は、円形レンガにマッチングするよう曲線カットの工夫をしました。

通常の縁側は直線カットにするところですが、ソフトなイメージを持たせるため、曲線カットにしました。

写真:居間とパーゴラ敷地の出入口、曲線カットの縁側。

写真:居間とパーゴラ敷地の出入口、曲線カットの縁側。

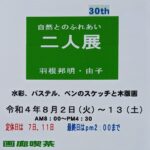

ガーデンコンテスト応募

・・・自宅建設当時は景気もピーク時でマイホーム建築が多く、全国的にガーデニングブームでした。

1、旧通産省主催、スモールガーデンコンテスト

その状況下、全国各地区で旧通産省(現主催国土交通省)主催のスモールガーデンコンテストが開かれました。

私の応募した中部地区は、愛知・岐阜・三重・静岡・長野の中部エリアでした。

地区大賞は、当時大人気のデジカメでした。(私も含め)デジカメにつられ、応募したと思います(笑)。

2、最終審査通過、ファイナリスト3名に残る。

書類審査は厳しく、ガーデニング前の更地の状況写真から始まり、応募者本人が映っている証拠写真の提出が条件でした。

付属書類として、スモールガーデンのコンセプト・使用した材料の金額・明細を提出するものでした。運よく書類審査は通過しました。

3、最終審査、大賞発表のセレモニー

書類審査の通過者を集め、名古屋市Fホールで大賞発表のセレモニーが開かれました。

セレモニー会場には一次審査を通過した、多くのパネルが所せましと展示されていました。

その中で3人のファイナリストに選ばれ、晴れがましい気持ちでステージに上がりました。

しかし、大賞は別の方(庭に露天風呂?)でした。

残念でしたが、その方に拍手を送りました。TVでよく見るシーンを思い出しました。

この体験をしてから、様ざまなコンテストで最終審査のステージに残った方の心境・行動にも共感を覚えました。

何処にでもある見逃しそうな、当事者でなければ理解できない事を体験しました。

ガーデニングのまとめ

1.ガーデニング作業。

・・・ガーデニングDIYについて、レンガで花壇を作ることから、アルミの柵・パーゴラをDIYするまで記事にしました。

結局30年超の居住経験から判断しましすと、木製品は朽ちます。

水と風雨に弱く、必ずメンテが必要になります。

ガーデニングDIYは、見た目ではわからない貴重な体験ができました。

紆余曲折しながらDIYで完成した時の喜びは、何にも代えがたい満足感があります。

苦労して完成したガーデニングDIYの思い出は、貴重な財産として残ります。

2.ガーデニングは心の財産。

・・・ガーデニングは目に見えない、自分だけのかけがえのない心の財産です。お庭の広さは関係ありません。

今ある目の前の空間を、お気に入りの可愛い草・花・木で飾りましょう。

そして思いを込めたガーデニングの空間に癒され、安らぎとパワーを嚙み締めるひと時を頂きましょう。

季節の変化で創意と工夫が無限に広がり、自分の心を豊かにするガーデニングを楽しみましょう。

あなたのガーデニングに参考になることがあれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。