・・・山本鼎・斎藤清・棟方志功など版画作品の魅力に取りつかれ50年、昨年夏に後期高齢者の仲間入りをしました。

退職前にカルチャーセンター通いを55才から始め、20年を経過しました。

その間に体験した木版画の作品で身近な題材に絞り、工程・ヒント・裏技を画像で解説します。

当記事は、魚介類を題材に制作を解説します。版画ファンの方、作家の方々にお役に立つ情報があれば幸いです。

木版画作品づくり、画像で解説

・・・最初の題材は魚を選びました。釣りを趣味としている方、魚好きな方は実物を観察しなくてもその姿を描けるでしょう。

あるいは実物を手元に置き、それを参考に描いた姿をデフォルメしてトレースするのが理想ですが、

写真や生物図鑑なども参考にトレースしてもかまわないと思います。

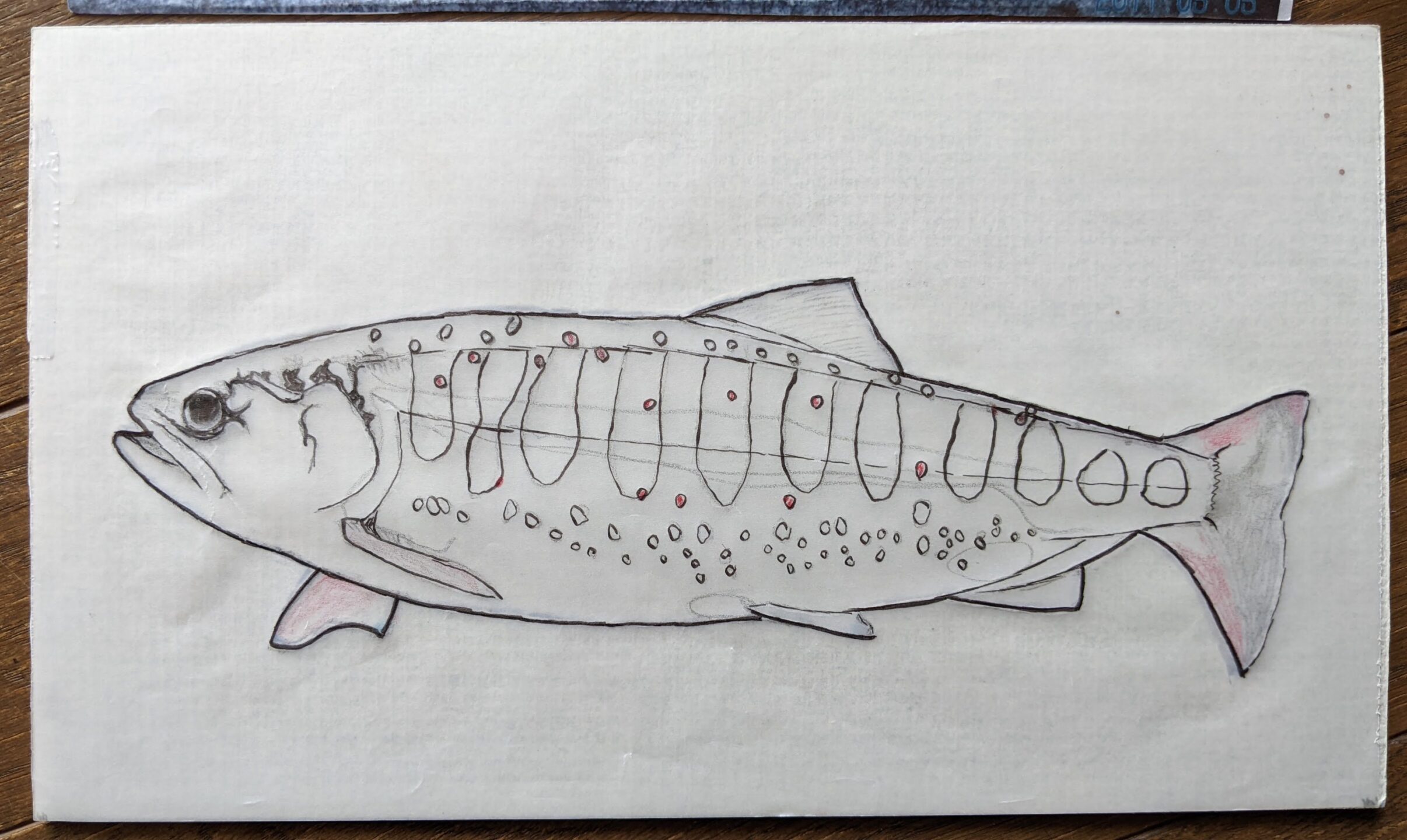

魚介類編(1)、サツキマス

・・・行きつけの日本料理屋さんにサツキマスの写真が飾ってありました。

大将の話では、彼の父上のお気に入りの獲物がサツキマスで、写真に収めたそうです。

父上の自慢の獲物、美しい!。これは版画作品にしたいと思い、サツキマスに挑戦しました。

サツキマスの写真

写真:カウンター席の写真。

写真:カウンター席の写真。木版画作品サツキマスの完成品

写真:上記写真を参考に作成したした木版画作品。

写真:上記写真を参考に作成したした木版画作品。工程1

・・・ヒント1.まず、サツキマスについてネットなどで知識を得ました。成魚の場合の体長・産卵時期、その魚の持つ特徴などを把握しました。

・・・ヒント2.写真通りの成魚をかたどった作品にするには、構図的に版木を横長にしました。

工程2.写真からトレースする

・・・写真を取り出し、色・模様・強調したい特徴などよく観察しました。加えて、ネット・図鑑などで生態を調べました。

写真:写真たてから取り出し、観察します。

写真:写真たてから取り出し、観察します。2.トレース紙を反転し版木に転写します

写真:版木の中での位置・デザインを決めて、トレースする。

写真:版木の中での位置・デザインを決めて、トレースする。

工程3.トレース後は、彫りの作業です

・・・サツキマス本体用に、2枚の版木を彫りました。一枚は外形の彫り、2枚目は魚体用に彫りました。

今回は、2枚の版木で表現します。塗り分け方と・重ね刷りさらに版木のエッジ利用法を使います。

1.外形を彫ります

外形、ひれ、縞模様、口、目を彫ります。

2.内側を残した彫り(外枠を彫らない)

ヒント:腹部・尾ひれの輪郭線

腹部・尾ひれひれの先の繊細さを表現には、輪郭線を使わないでエッジを利用して摺ります。

裏技:魚の腹部、尾ひれの表現に外枠を使わないで、内側を残した各部を「版木のエッジ利用法」で摺るためです。

写真:エッジ利用法のために彫った版木。

写真:エッジ利用法のために彫った版木。工程4.摺りの作業

1.重ね刷りで摺ります

ヒント、サツキマスの皮の表面の色調は単純ではなく、たくさんの色が重なっています。

裏技:今回は重ねる色は薄く摺っていますので、版木にはジェッソを塗っています。

1.同じ版を使って色を重ねます。重ね刷りです(透明水彩のなせる業です)。

2.薄く摺った色を重ねるか、濃く摺った色を重ねるか作品によって選択します。

<例>頭側部・腹びれ・尾びれの先端部分。

重ね刷り:同じ版を使用し、色を変えて同じところに摺ります。

色を重ねる事により、同じ場所で互いの色が存在を発揮します(透明水彩の優れた点です)。

2つ以上の違う色の絵具を交ぜてから摺るのと、別々に重ねて摺るのとでは、色合いが違います。

写真:薄く重ね刷りをするため、全体にジェッソを塗っています。

写真:薄く重ね刷りをするため、全体にジェッソを塗っています。2.塗分け方で摺ります

裏技、同じ版で、パーツ毎に色を変え、色を塗り分けて摺ります。

<例>目・背びれ・縞模様・腹びれ。

塗り分け方:同じ版で、パーツ毎に色を変えて摺ります。

作品により、版木の彫りの範囲・位置次第で、版を重ねるところも、重ならずに摺ることも出来ます。

3.エッジ活用法

裏技:版木のエッジを使いバレンをななめに当てて摺ります。輪郭を彫らないことによりリアル感が増します。

<例>尾・ひれ・下腹部も同じ方法で摺る事により、リアルに表現出来ました。

エッジ利用法:魚の尾びれ・胸びれなどリアル感を表現したいときには、とても効果的だと思います。

工程5.作品のバランスを調節します

・・・横長作品の上下の空間が気になるので、バランスを調整します。

1.上下の端にそれぞれに、アクセントをつけます

ヒント:サツキマスの頭部の上方は開放感を持たせるため、アクセントがサツキマスの頭上を塞がないようにします。

裏技:滑り止め(ストッパー)をカットし、マット紙に貼り付けて使用しています。

写真:アクセントは作品の邪魔にならないようにします。

写真:アクセントは作品の邪魔にならないようにします。2.作品の枠を摺ります

ヒント:アクセントの色と同じ系統を使い違和感のないように、版木の端のエッジを利用して摺ります。

裏技:版木のエッジを使いバレンをななめに当てて摺ります。サツキマスの尾・ひれも同じ方法で摺りました(前記事で解説)。

写真:版木の四方をエッジ利用法で摺ります。

サツキマス木版画作品のまとめ

・・・今回、写真を基にし、図鑑など調べて作品作りにトライしました。

伝統的塗り分け方・重ね刷りそして、今回のエッジ利用法を使い、版木2枚で本体の表現にトライしました。

新しい技法の発見として、魚の腹びれ・胸びれのリアルな表現方法には、枠を彫らずエッジ利用法が有効である事に気づきました。

裏技

1.魚のみずみずしさを表現するため、中心部にジェッソを横一線で塗り、中心部の色をはじくようにしました。

2.さらに狭い範囲に光沢感を出したいときは、ジェッソでカバーをした上に耳かきなどで絵具を軽く拭き取ると効果が上がります。

写真:バランスを考えて、右下隅に落款を押しました。

写真:バランスを考えて、右下隅に落款を押しました。

木版画作品作り、先ずは魚介類編(サツキマス)を解説しました。参考になる情報があれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

アマゴとヤマメ

※1… 陸封 もとは海に棲んでいた魚などが、川や湖などに封じ込められることを陸封といいます。

アマゴやヤマメのなかには今でも時折海へ下ろうとする個体がおり、体色が銀色になります。

これをスモルト(銀毛)化といいますが、なぜ銀毛化するのかはまだよくわかっていません。(ネット情報)。

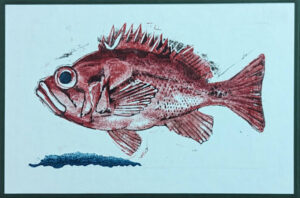

魚介類(2)、メバル

・・・メバルは、日本で古来「メバル」と呼ばれてきました。北海道から九州にかけての沿岸の岩礁域に多く生息する近海魚です。

「アカメバル」と近縁の「クロメバル」、「シロメバル」の3種類です。今回のブログではアカメバルに挑戦します。

アカメバル(赤眼張)

・・・アカメバルは、釣り魚として「赤・金・沖メバル」と呼ばれています。では、その制作工程を記事にします。

素材

素材を集める方法として、魚類図鑑・ネットなど試みました。

その中でネットから、アカメバルの特徴を示している下記の写真を選びました。

デザインとトレース

版画作品をデザイン・トレースするうえで、出来るだけ版数を少なくする事を念頭に置きます。

というのは、版数を少なくすることで木版画の面白さの省略とデフォルメを考えるからです。

彫り、1(外郭)

- 先ず、アカメバルの外郭及び黒い部分を凸版として彫り残します。

- 次に、黒い部分を凸版として彫り残した部分の内、黒い部分を抑えたい場所にジェッソを塗ります。

彫り、2(胴体)

- 先ず、アカメバルの胴体の赤い部分を凸版として彫り残します。

- 次に、赤い部分を凸版として彫り残した場所で、赤を抑えたい場所にジェッソを塗ります。

コラグラフ、1

- 摺りに入る前に、彫り(2)の木版に水性ニスで版にコラージュします。

- 彫りの過程でジェッソを施した部分を中心に、水性ニスで覆います。

コラグラフ、2

- 摺りに入る前に、彫り(1)の木版に水性ニスでコラージュします。

- 彫り(1)の過程でアカメバルの周囲全般を、水性ニスで覆います。

摺り、1段階

刷りの第一段階、版木1と2を重ねて摺った結果です。

問題点・改善点、1

- 尻尾:尻尾の輪郭である黒が不十分、赤メバルの赤みの表現が不十分。→尻尾の輪郭である黒の部分を彫りすすめ、赤メバルの赤みを赤みを出しました。

- お腹:お腹の鱗の黒い線が強すぎ、鱗が一方的線で鱗として表現されいない。→全体に鱗を表現すべく交差線を彫りました。

問題点・改善点に対応後の彫り(1)

尻尾:赤メバルの赤みの表現を出しました。尻尾の黒部分を彫りすすめますた。

お腹:お腹を含め全体の鱗を表現すべく交差線を彫りました。

摺り、2

前述の問題点の彫りを改善後、摺って見ました。その後、再チェックしました。

問題点・改善点、2

- 背景:背景無・背景あり(画面下部にポイントを入れる、目の色と同じ色彩)の2種類で表現しました。

- 黒が強すぎの部分:背びれ周り・おなら周り・顎の周囲を彫りました。

- お腹をもっと白く:アカメバルのお腹の前部分はもっと白い。→デフォルメすべく、凹版で対応しました。

問題点・改善点に対応後の彫り(2)

<黒が強すぎの部分>

<お腹を白く>

<背景にポイントを入れる>

デザイン:背景として、メバルの頭部下方にポイントを入れる。

ポイントを彫る:版木の下方にべニア(5mmほどの幅)を継ぎ足し、接着させます。

デザイン通り彫り、その部分にジェッソを塗り、乾かします。

完成「赤メバル」

<その1,背景無し>

<その2,背景あり>

魚介類(2)メバルのまとめ

・・・メバル(春告魚)は、北海道から九州にかけての沿岸の岩礁域に多く生息する近海魚です。

木版画にできないか、との思いが強い魚でした。今回、何とか実現出来ほっとしています。

メバルの記事を最後まで飛んでいただき、ありがとうございました。

サツキマス・メバルと続き、次はさくら鯛に挑戦した記事を投稿します。

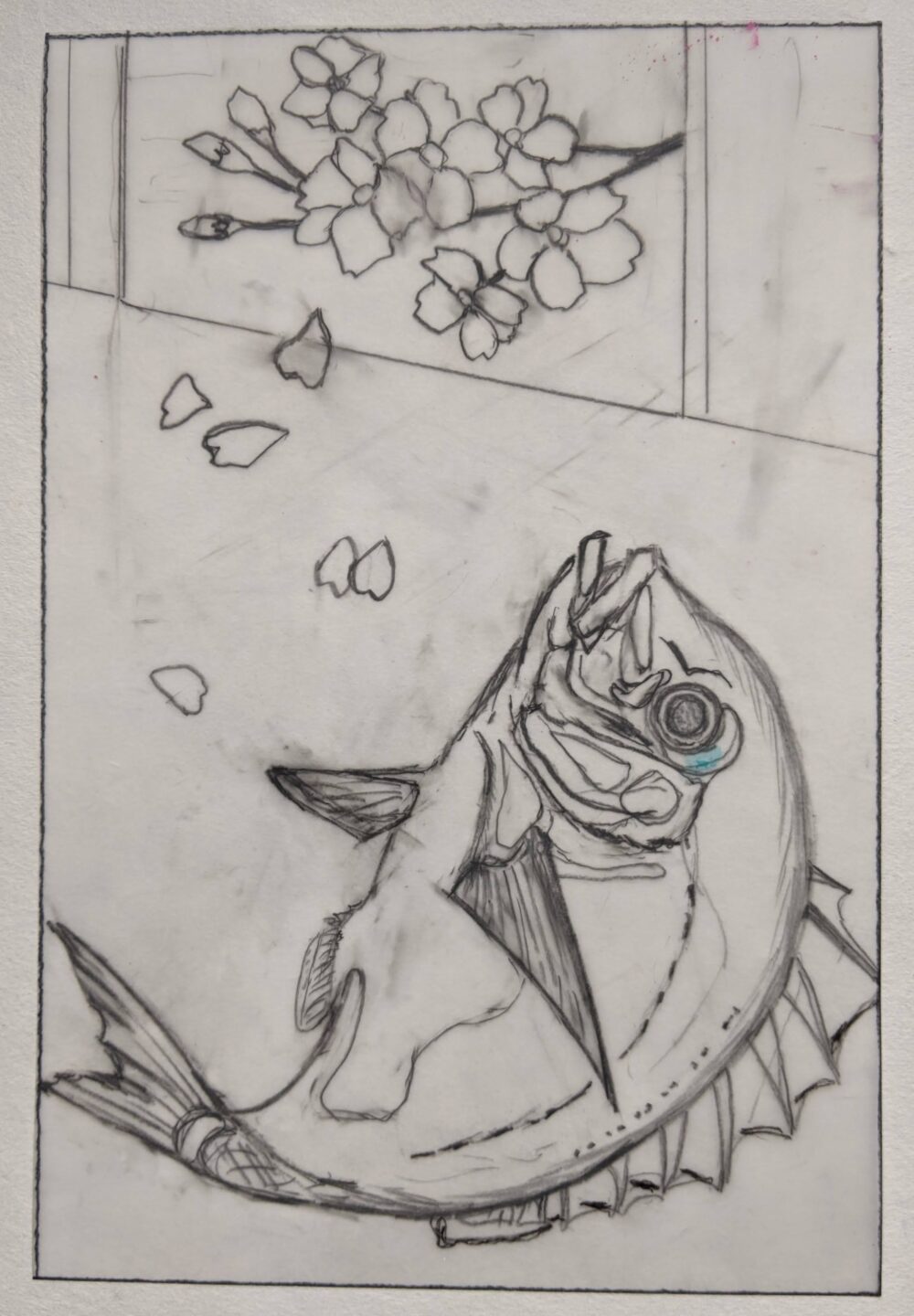

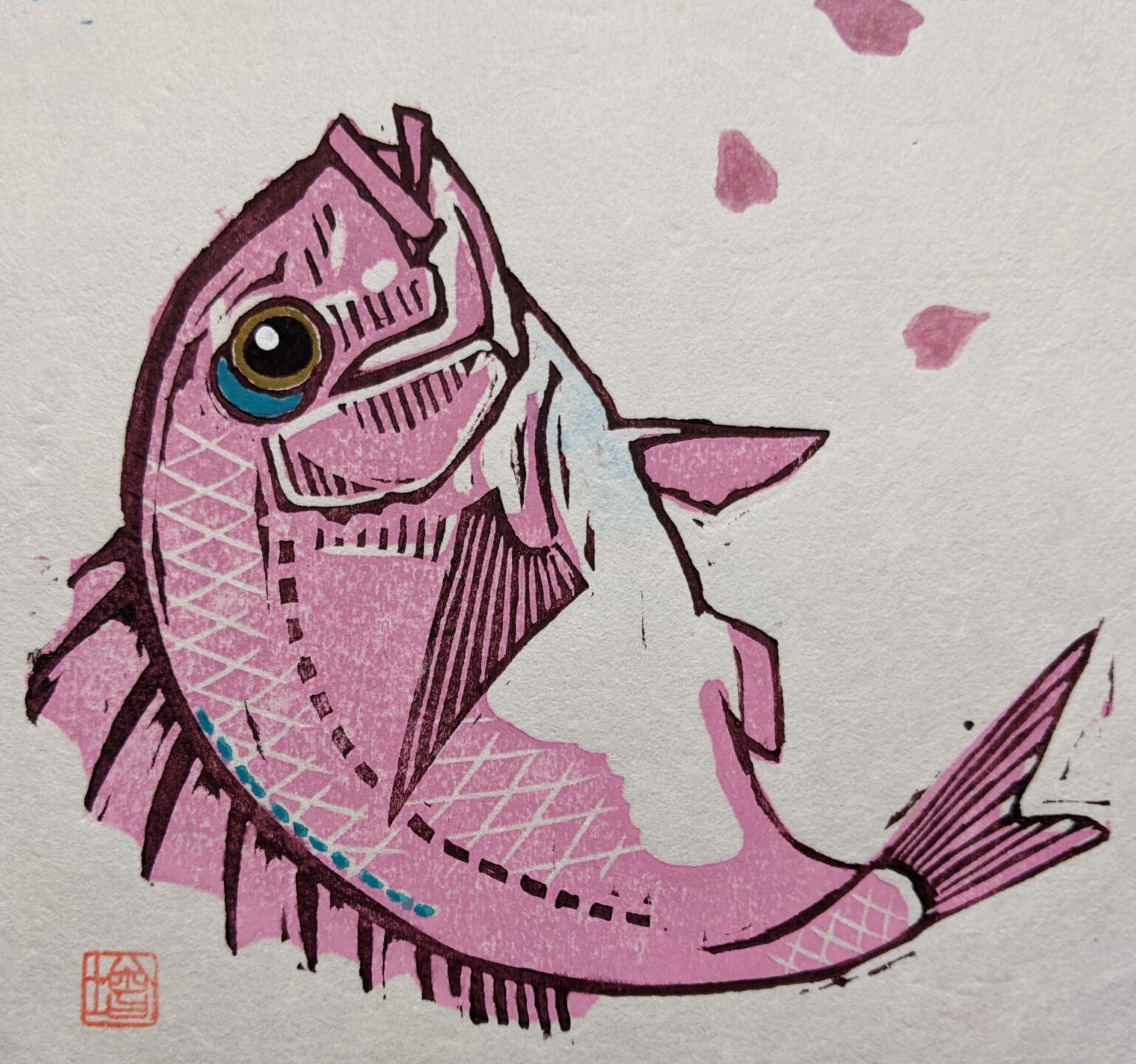

魚介類編(3)、さくらと鯛

・・・春先、サクラの季節にピンクの鯛は合いますね。今回は、「さくらと鯛」にトライしました。

完成木版画作品「さくらと鯛」

先ず完成品を表示します。

鯛と言えば思い出すのは亡き父親が無類の釣り好きでした。

鹿児島の錦江湾で、同じ日に2匹も大物を釣って船の櫂に下げて帰って来たことを思い出します。

魚拓を取る時、障子紙から尻尾がのぞくほどの大物でした。あまりにも大き過ぎて、一匹を近所の肉屋に引き取ってもらいました。

残りの一匹は、我が家の保存食となりました。食卓はしばらく鯛味噌が続き、贅沢ですがややつらい思いをしました。

工程1. 現物観察、デザインを検討

・・・よく食べ、見慣れた鯛ですが、彫る前にその姿を実物・図鑑などでよく観察します。

ヒント:背びれの下部の青い線・ほほの輪郭が気になります。あごの下は少し青みがかって見えます。

写真:実物・図鑑などで特徴をつかみます。

写真:実物・図鑑などで特徴をつかみます。工程2.デザイン決定

・・・さくらの花を加え、デザインします。桜と鯛の配置バランスを検討します。

二つの案を描きました。桜の花と鯛のバランスを考え、左の案に決定しました。

ヒント:左のデザインで行くことに決めました。さくらの花びらを一部ちらし、鱗は思い切って省略しました。

工程3. トレース

・・・決定デザインを反転し、彫りに移ります。

写真:反転したトレース紙。

写真:反転したトレース紙。工程4.彫りの作業

鯛の外枠と桜の外枠、散る花びら。

<ヒント:鯛の外枠>

- 背側は太線、腹側は薄い線。

- 背びれの外枠は彫らない。

- 尻尾の周りの彫り残しはそのまま残す。

<ヒント>散る花びらの彫り。

- 散るはなびらの外枠は彫らない(重い感じを与えない)。

写真:鯛の外枠と上部さくらの外枠、散る花びらの外枠は彫らない。

写真:鯛の外枠と上部さくらの外枠、散る花びらの外枠は彫らない。鯛の身側と桜の外観

<ヒント:鯛の身側>

- 目の位置は開ける。

- お腹の白い部分はデフォルメする。

写真:鯛の身側と桜の外観

写真:鯛の身側と桜の外観

上部とさくら花びらのバック及び築地塀

写真:左側の版木、さくら花びらのバックと築地塀。右側の版木、築地塀の瓦。

写真:左側の版木、さくら花びらのバックと築地塀。右側の版木、築地塀の瓦。

工程5.摺りの作業

鯛の色

ヒント1.鯛の色はピンクですが、そのままのピンクだと明るすぎて上品さに欠けます。おちついたピンクがポイントです。

ヒント2.背びれの下部やお腹の部分に反対色の青を軽く入れると、生きているようで効果的です。目の周りは金色です。

裏技1.上品なピンクの色にするには、セピアを混ぜます。混ぜる量を少しづつ増やしながら色調を調節します。

裏技2.鯛の黒い眼の光は、つまようじを使い別の用紙で目の光の大きさを調節しながら慎重に目の上方よりに描きます。

目の光の大きさの調節は、キメの細かいサンドペーパーで軽くこすりながら行います。目の周りはステンシル方で金色を付けます。

散る花びらの色

ヒント:鯛の色と同じ色を用いた方が統一感が出ます。

工程6.完成品を調節

作品下部の左下に落款を押し完成です。

写真:作品下部の鯛の部分。

写真:作品下部の鯛の部分。魚介類編(さくらと鯛)のまとめ

・・・以上、木版画作品作り、魚介類編(さくらと鯛)を解説しました。

今回の試みは、お腹の下部と尻尾の周りの彫り残しを意図的に表現しました。

今後、カレイ・オコゼ等、挑戦したいと思います。参考になる情報があれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。